Nittoグループは、自然関連課題にかかる対応を経営上の重要課題と認識し、自然への依存・影響およびリスク・機会によってもたらされる事業への影響について毎年評価・見直しを行い、対応を進めています。また、2025年8月に自然関連財務情報開示タスクフォース(以下、TNFD)の提言に賛同し、TNFD Adopterに登録しました。

|

Nittoグループは、サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)として「脱炭素社会の実現」「循環型社会の実現」「生物多様性の保全」を挙げ、自然を含む環境課題への取組みを進めています。

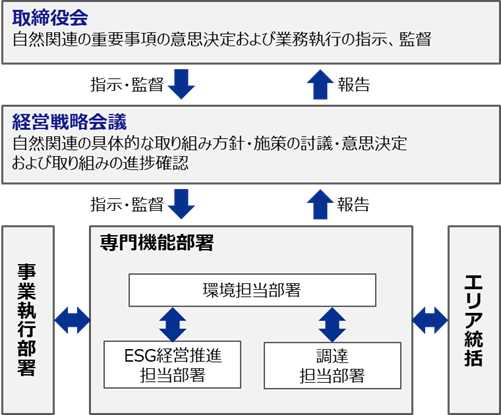

自然を含む環境課題を解決するために、取締役社長兼CEOを最高責任者とし、取締役会の指示・監督のもと、経営戦略会議を中心としたガバナンス体制を構築し、短中期および長期的な戦略策定・推進を図っています。

また、自然を含む環境課題への取り組みの実行性を高めるために、責任者として推進担当役員を任命しています。Nittoグループのガバナンス体制は以下のとおりです。

Nittoグループは、ESG(環境・社会・ガバナンス)を経営の中心に置き、経営を推進しています。そのため、一般的なサステナビリティ委員会やESG委員会を設置せず、取締役社長兼CEOを責任者としてすべての執行役員を構成員とする経営戦略会議を、ESG経営推進の議論の場としています。これにより、ESGを迅速かつ適正に経営へ組み込むことが可能となり、企業の持続可能性と成長戦略が一体化することでより高い実行性を確保するガバナンスを実現しています。

|

取締役会は、中期経営計画やイニシアチブ賛同など、自然を含む環境に関する経営方針や経営指標・目標などの重要事項について、意思決定しています。また、中期経営計画の環境に関する目標(未財務目標)および目標達成に向けた取り組み状況について、四半期ごとに定期的な指示・監督を行うとともに、重要な事項が発生した場合は必要に応じて随時議題を追加しています。

取締役会は、自然を含むサステナビリティに関する資質・学識・経験等を持つ取締役によって構成することで、持続的かつより高い監督機能を有しています。取締役のスキルについては以下をご参照ください。

そのため取締役報酬は、報酬のうち業績連動型株式報酬(中期的業績向上のインセンティブの追加的報酬)の中にESG項目(重要課題と位置付けた未財務目標)を組み入れました。具体的には、業績評価期間の開始から3年が経過した時点での連結営業利益、連結ROE、ESG項目(中期経営計画で掲げる未財務目標)に応じて、0~150%としています。

経営戦略会議は、取締役社長兼CEOを議長とし、自然を含む環境に関する経営方針や経営指標に基づく具体的な取り組み方針・施策について討議・意思決定するとともに、依存・影響から生じるバリューチェーン全体にわたるリスク・機会の管理や目標達成に向けた取り組みの進捗確認(モニタリング)を毎月行っています。討議・意思決定した内容や取り組みの進捗結果について、四半期ごとに定期的に取締役会へ報告を行うとともに、重要な事項が発生した場合は必要に応じ随時追加の報告を行っています。加えて、討議・意思決定された事項の迅速な社内浸透を確保するために、事業執行部署、専門機能部署、エリア統括を担当するすべての執行役員を経営戦略会議の構成員としています。

※ 事業執行部署・・・Nittoグループは製品別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。その各事業部に属する部署を事業執行部署と定義しています。

※ 専門機能部署・・・Nittoグループは人事、経理、安全、環境などの専門的な業務を行う部署を専門機能部署と定義しています。

自然を含む環境課題への取り組みを推進する担当役員を任命し、取り組みを実行する専門機能部署を環境担当部署としています。環境担当部署は自然への依存・影響およびリスク・機会を定期的に評価し、戦略検討、課題への対応策の実行・推進を行っています。環境担当役員はそれらの評価結果や検討内容および実行・推進状況について管理・監督を行っています。また、これら取り組みの進捗状況については、環境担当部署が経営戦略会議へ定期的に報告しています。

事業活動における自然への依存と影響を把握し、重要な影響を及ぼす可能性があると経営者が認識した自然に関する主要なリスク・機会について、適切に管理しています。また、事業活動に重要な影響を与えるその他の主要なリスクと統合させることで、グループ全体としても包括的に管理しています。

事業活動における自然への依存・影響およびリスク・機会の重要度評価・特定(選定)を行うとともに、優先順位を決定しています。評価・特定にはLEAPアプローチを用いており、詳細プロセスは以下のとおりです。また、現時点での評価対象はNittoグループの製造拠点および自然への依存・影響が相対的に高いと判断した一部製品におけるバリューチェーンの上流としています。

1. 優先地域の特定(Locate)

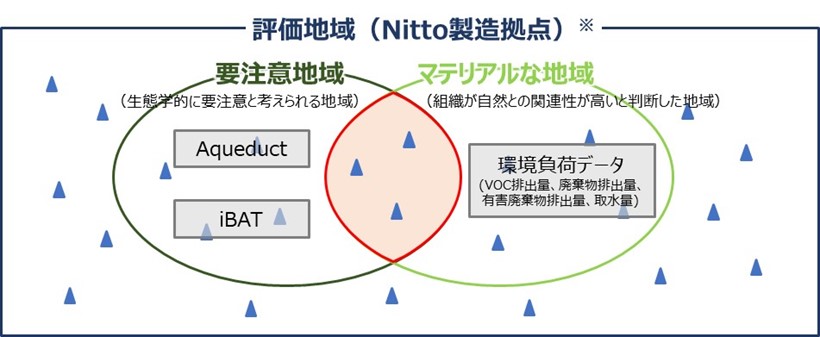

製造拠点について、「生物多様性の重要性」「生態系の十全性」「生態系サービスにおける重要性」および「水ストレスと渇水のリスク」「影響を受ける先住民族」の観点から要注意地域を特定し、また事業活動と自然もしくは地域コミュニティとの関連性が高い拠点をマテリアルな地域として特定しました。そして、要注意地域とマテリアルな地域が重なる場所を特に重要な優先地域(優先地域として後述)として特定しました。(使用したツール:Aqueduct、iBAT、Global Forest Watch)

※Nittoグループは製造拠点が主たる環境負荷の発生源と考えており、製造拠点を対象としております。 |

2. 依存・影響の評価・特定(Evaluate)

優先地域に位置する製造拠点の活動内容を調査するとともに、実際の環境負荷データを用いて自然への依存・影響を把握し、依存・影響の「深刻度」および優先地域における「発生可能性」から相対的な評価を行い、自社に関連する依存・影響を特定しました。(使用ツール:LIME3)

・LIME3:製品や企業組織のライフサイクルにおける、世界を対象にした環境影響評価手法

3. リスク・機会の評価・特定(Assess)

特定された依存・影響から生じると想定されるリスク・機会について、社内外環境変化に伴う自社への影響を把握し、事象が発生した場合の事業への「影響度」、実際に発生する「発生可能性」から相対的な重要度評価・選定(特定)を行うとともに、リスク・機会の優先順位を決定しています。また、リスク・機会の特定に際して、シナリオ分析を活用し、自然を含む環境に関するリスク・機会について把握し、財務的影響を与える可能性について評価しています。

一部製品における自然への影響が大きいと想定される原材料についてLIME3を用いて評価(IDEA v3.3のLIME3統合化係数から算定)・選定しました。選定した原材料の主要なサプライヤー様の製造拠点について、「生物多様性の重要性」「生態系の十全性」「生態系サービスにおける重要性」および「水ストレスと渇水のリスク」の観点から要注意地域を特定しました。(使用したツール:Aqueduct、iBAT、Global Forest Watch)

要注意地域に位置するサプライヤー様の製造拠点で想定される自然への依存・影響および関連する一般的なリスク・機会について、自社への影響を把握しています。今後、サプライヤー様と自然関連課題についてのエンゲージメントを行い、マテリアルな地域の特定やサプライヤー様固有の自然への依存・影響を評価・特定、自社へのリスク・機会の把握および重要度評価・特定に努めます。なお、気候変動課題への対応(TCFD)で特定した主要なリスク・機会については自然を含む環境に関するリスク・機会としても管理しています。

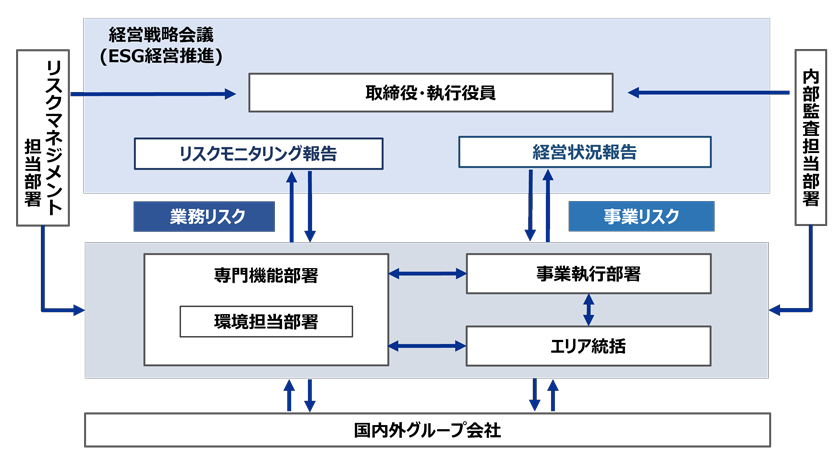

Nittoグループでは、選定した自然を含む環境に関する主要なリスク・機会について、以下のリスクマネジメント推進体制にて、適正に管理しています。

|

自然を含む環境に関するリスク・機会は、事業執行部署、エリア統括が連携してモニタリングを行うとともに、その管理責任を環境担当部署が負います。モニタリングしたリスク・機会に関する情報は、その他専門機能部署で管理されている情報とともに取締役、執行役員によって構成される経営戦略会議にて毎月報告・審議されます。審議結果は直ちに関係部署に展開され、リスク・機会への対策を速やかに実行し、統制の強化を図ります。実行内容や改善状況は再び経営戦略会議において報告・確認し、グループのマネジメントの実効性を高めています。

また、経営戦略会議にて報告・審議対象となった自然を含む環境に関する主要なリスク・機会は、年度末に実行体制の整備、統制・対策の実行、インシデントの発生と対応などの評価基準に基づき、管理責任部署である環境担当部署が自己評価します。これをリスクマネジメント担当部署が独立的立場で評価し、リスクマネジメント担当役員の承認を受けて、独立評価として経営戦略会議および取締役会に報告します。

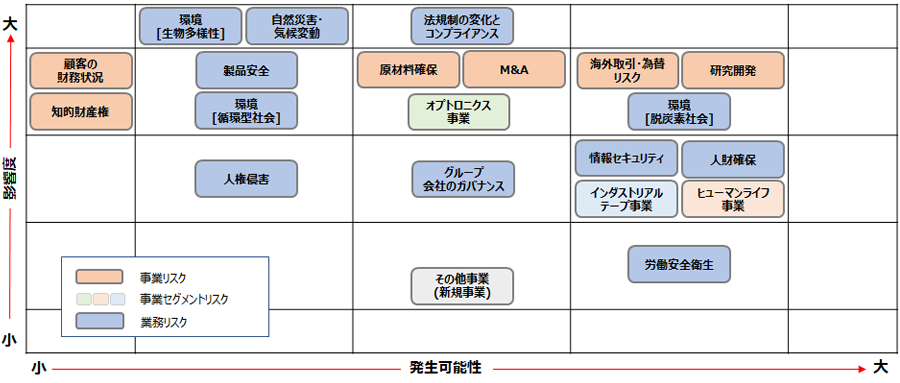

自然を含む環境に関するリスク・機会は、事業活動に重要な影響を与えるその他の主要なリスクと統合させることで、グループ全体として包括的に管理しています。実際に、発生・顕在化した場合の事業への「影響度」を縦軸に、実際に起こる「発生可能性」を横軸として二軸での分析を行い、各リスクを相対的に評価し、全社リスクにおける自然関連のリスクの重要性を認識しています。また、これら全社リスクは、事業に関わる「事業リスク」とグループ全般に及ぼす「業務リスク」に大別し、グループ全体で適切なリスク管理を行っています。2024年度、グループ全体の主要なリスクは以下のとおりです。詳細についてはこちらをご参照ください。

[2024年度のリスクマップ」

|

Nittoグループは、ネイチャーポジティブの実現を目指し、自然を含む環境に関する主要なリスク・機会から生じる事業への影響だけでなく、事業活動における自然への依存・影響についても把握し、対応策を講じています。また、「脱炭素社会の実現」「循環型社会の実現」「生物多様性の保全」への対応を経営上の重要課題と認識し、戦略的に経営への組み込みを行っています。

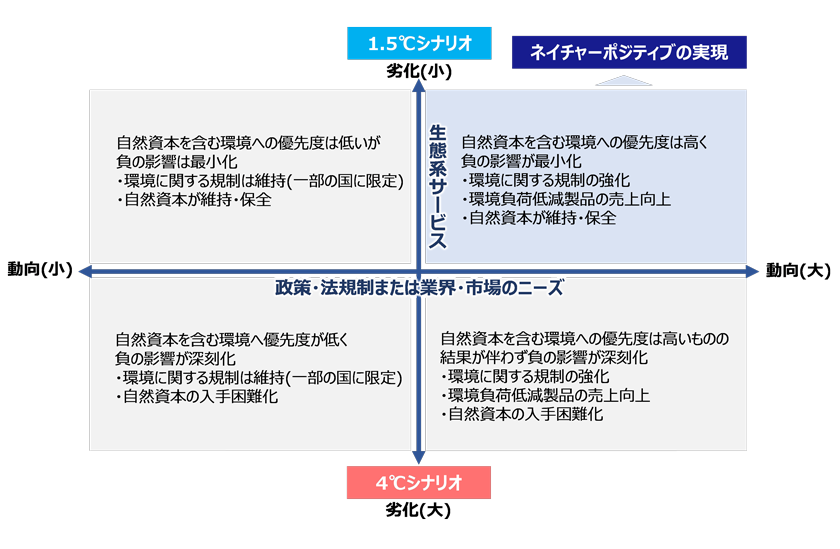

事業活動に影響を与える物理リスクとの関連が深い「生態系サービス」と、移行リスクとの関連が深い「政策・法規制または業界・市場のニーズ」について想定される世界観(シナリオ)を作成しています。

2050年を見据え、下図のとおり自然への優先度が高く(政策・法規制または業界・市場ニーズなどの動向が高まり)かつ生態系サービスの劣化が最小化している状態および自然への優先度が低く(政策・法規制または業界・市場ニーズなどの動向は変化しないもしくは衰える)かつ生態系サービスの劣化が大きい状態について検討しています。

また、生態系サービスの劣化が最小化している状態は温室効果ガスの排出が大幅に削減されることに伴い気候変動の進行が遅れ、自然への影響が抑えられることにも起因していることから気候変動の1.5℃シナリオに近しいと考えています。対して、生態系サービスの劣化が大きい状態は温室効果ガスの排出が削減されず異常気象や自然災害が激甚化し、自然への影響が深刻化することにも起因することから気候変動の4℃シナリオに近しいと考えています。

|

優先地域におけるNittoグループの製造拠点について、潜在的な自然への依存・影響を特定しました。

| 想定される自然の変化 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 自然災害の発生・激甚化 | 生態系の劣化 | 地域住民の生活環境の変化 | 海面上昇 | 土壌・水質浄化機能の低下 | 地下水の塩化 | ||

| 依存 | 土地利用 | 低低 | |||||

| 水資源利用

(地下水・地表水) |

中 | 中 | 低低 | ||||

| 影響 | GHG排出 | 中 | 低 | 低 | 低 | ||

| 大気汚染 | 低 | 低 | |||||

| 水質汚染 | 低 | 低 | |||||

| 土壌汚染 | 低低 | 低低 | |||||

| 騒音・光害 | 低低 | ||||||

| 廃棄物の排出

(埋立・焼却)) |

中 | ||||||

各項目の依存・影響の大きさを相対的に比較:高高、高、中、低、低低

空欄は依存・影響が極めて低いと考えております。

事業活動においては、水資源利用、GHG排出、大気汚染、水質汚染、土壌汚染、騒音・光害、廃棄物の排出(埋立・焼却)に関する潜在的な依存・影響が識別されました。その中でも水資源利用による「生態系の劣化」や「水質浄化機能の低下」、GHG排出による「自然災害の発生・激甚化」、廃棄物の排出(埋立・焼却)による「地域住民の生活環境の変化」について一定の依存・影響があることが示唆されました。

自然への依存・影響および各シナリオにて想定される事業環境下での短期(3年未満)、中期(3-6年未満)、長期(6年以上)のリスク・機会を把握しています。短期・中期におけるリスク・機会は中期経営計画へ反映し、長期におけるリスク・機会は各シナリオが実現した際の事業への影響(財務影響)を把握するために定性的な評価を行いました。長期における事業への影響については以下のとおりです。

| リスク・機会の種類 | 事象 | バリューチェーン | 想定されるリスク・機会 | 劣化(小)

動向(大) 2030年 |

劣化(小)

動向(大) 2050年 |

劣化(大)

動向(小) 2030年 |

劣化(大)

動向(小) 2050年 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク | 政策および法規制 | 自然関連規制強化 | 自社 | 取水規制強化による操業コストの増加 | - | 低 | - | - |

| 移行リスク | 政策および法規制 | 自然関連規制強化 | 自社 | 大気汚染物質の排出規制強化による租税(操業)コストの増加 | 低 | 低 | - | - |

| 移行リスク | 政策および法規制 | 廃棄物規制強化 | 自社 | 廃棄物処理規制や基準の厳格化による廃棄物処理コストの増加 | 中 | 中 | - | - |

| 移行リスク | 業界/市場 | 化石燃料価格の高騰 | 上流 | 化石燃料の高騰による石油由来原材料調達コストの上昇 | - | - | 高 | 高 |

| 物理的リスク | 慢性的 | 自然資本の減少 | 自社 | 水資源減少(確保困難化)による生産能力の低下 | - | 低 | 低 | 中 |

| 機会 | 製品/サービス | 環境貢献製品の需要増加 | 自社 | 水リサイクル製品の需要増加によるメンブレン製品の売上増加 | 中 | 中 | 低 | 中 |

| 機会 | 製品/サービス | 環境貢献製品の需要増加 | 自社 | 顧客嗜好変化による低VOC製品の売上増加 | 低 | 低 | - | - |

| 機会 | 製品/サービス | 環境貢献製品の需要増加

(廃棄物処理への対応) |

自社 | 廃棄物処理への対応に伴うリサイクル製品の売上増加 | 低 | 低 | - | - |

| 機会 | 製品/サービス | 人類貢献製品の需要増加

(感染症への対応) |

自社 | 大気汚染や水質汚染に伴う健康被害増加による医療関連製品の売上増加 | - | - | 低 | 低 |

事象が発生した場合の事業への「影響度」×実際に発生する「発生可能性」を高・中・低で記載、(ー)財務影響は極めて小さいものと想定

自然への優先度が高く負の影響が最小化している状態では、以下が主な財務影響の要因となります。

負の財務影響自然への優先度が低く負の影響が深刻化している状態では、以下が主な財務影響の要因となります。

負の財務影響GHG排出によって想定されるその他のリスク・機会およびその対応についてはNittoグループの気候変動課題への対応(TCFD提言に基づく情報開示)をご参照ください。

各シナリオにおける、リスク・機会への対応策について検討を行いました。

自然への優先度が高く負の影響が最小化している状態において

これら取り組みにより、「取水規制強化による操業コストの増加」「大気汚染物質の排出規制強化による租税(操業)コストの増加」「廃棄物処理規制や基準の厳格化による廃棄物処理コストの増加」を抑えることができるものと考えております。

自然への優先度が低く負の影響が深刻化している状態において

これら取り組みにより、「化石燃料の高騰により石油由来原材料調達コストの上昇」「水資源減少(確保困難化)による生産能力の低下」を抑えることができるものと考えています。

※ 重点拠点:水使用とVOC排出量それぞれにおいて、要注意地域もしくはマテリアルな地域に位置する拠点の中で自社が重要だと捉えた製造拠点

自然への優先度が高く負の影響が最小化している状態において、機会の最大化を図るために環境に貢献する製品(PlanetFlags™認定製品)の拡充に取り組み、メンブレン製品や低VOC製品およびリサイクル製品などの売上増加を見込んでいます。

自然への優先度が低く負の影響が深刻化している状態において、人類に貢献する製品(HumanFlags™認定製品)の拡充に取り組み、大気汚染や水質汚染に伴う健康被害増加による医療関連製品の売上増加を見込んでいます。

継続的にPlanetFlags™/ HumanFlags™を創出することで一定の利益水準を確保できるものと考えています。

PlanetFlags™/ HumanFlags™ 詳細についてはこちらをご参照ください。

Nittoグループは、サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)として「脱炭素社会の実現」「循環型社会の実現」「生物多様性の保全」を掲げており、自然関連課題への取組みを進めています。そこで、リスクの最小化や機会の最大化を図るべく、対応策を確実に実行し、またその対応状況を定期的に把握・管理するために、2030年における指標および目標を設定しています。

「廃プラスチックリサイクル率」「サステナブル材料使用率」「PlanetFlags™/HumanFlags™カテゴリ売上収益比率」など主要な指標・目標については、経営指標である未財務目標としても掲げ、Nittoグループ全体での管理を行っています。

また、水使用の効率化、VOC排出量の削減については重点拠点ごとに目標の設定を検討しています。

各依存と影響およびリスク・機会に関する2030年の指標と目標は以下のとおりです。

| リスク・機会の種類 | 想定される依存・影響 | バリューチェーン | 想定されるリスク・機会 | 対応策 | 指標 | 目標

2030年度 |

実績

2023年度 |

実績

2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク | 水資源利用

(地下水・地表水) |

自社 | 取水規制強化による操業コストの増加 | 水使用の効率化 | 重点拠点の水資源有効利用 | - | - | |

| 移行リスク | 大気汚染 | 自社 | 大気汚染物質の排出規制強化による租税(操業)コストの増加 | VOC排出量の削減

VOC排出量の適正管理 その他大気汚染物質の適正管理 |

重点拠点のVOC排出量の削減 | - | - | |

| 移行リスク | 廃棄物の排出

(埋立・焼却) |

自社 | 廃棄物処理規制や基準の厳格化による廃棄物処理コストの増加 | 廃棄物の3R推進

資源の効率的利用 |

廃プラスチックリサイクル率

資源活用率 |

60%

69% |

47%

- |

50%

66% |

| 移行リスク | GHG排出 | 上流 | 化石燃料の高騰による石油由来原材料調達コストの上昇 | 石油由来原材料からサステナ材料

(バイオ材/リサイクル材)への転換 原材料購入量および使用量の削減 |

サステナブル材料使用率

資源活用率 |

30%

69% |

16% ※国内(単体)

― |

18% ※国内(単体)

66% |

| 物理的リスク | 水資源利用

(地下水・地表水) |

自社 | 水資源減少

(確保困難化)による生産能力の低下 |

水使用の効率化 | 重点拠点の水資源有効利用 | - | - | |

| 機会 | 水資源利用

(地下水・地表水) GHG排出 廃棄物の排出 (埋立・焼却) |

自社 | 水リサイクル製品の需要増加によるメンブレン製品の売上増加

顧客嗜好変化による低VOC製品の売上増加 廃棄物処理への対応に伴うリサイクル製品の売上増加 |

PlanetFlags™ 認定製品の拡充 | PlanetFlags™・HumanFlags™

カテゴリ売上高比率 |

50%以上 | 36% | 44% |

| 機会 | 大気汚染

水質汚染 |

自社 | 大気汚染や水質汚染に伴う健康被害増加による医療関連製品の売上増加 | HumanFlags™ 認定製品の拡充 | PlanetFlags™・HumanFlags™

カテゴリ売上高比率 |

50%以上 | 36% | 44% |

各依存と影響およびリスク・機会に関する指標と目標は、グループ全体での管理だけでなく、グループの目標を事業執行部署へ割り振り、事業執行部署ごとに個別の目標を設定するとともに、グループ全体の対応策に加え事業内容に応じた対応策を検討することで実行性をより高めています。未財務目標をはじめとした重要性の高い目標の進捗状況は、毎月事業執行部署ごとに把握を行い、環境担当部署にてグループ全体を管理し、経営戦略会議へ報告しています。また、指標および目標は、年1回見直しを行い、進捗状況や社外環境変化に伴い必要に応じた追加の見直しを行っています。さらに、未財務目標については、3年ごとの中期経営計画策定の際に、取締役会にて審議の上決定されます。

廃プラスチックリサイクル率、サステナブル材料使用率、PlanetFlags™/HumanFlags™カテゴリ売上収益比率に関する取り組みと実績についてはNittoグループの気候変動課題への対応(TCFD提言に基づく情報開示)をご参照ください。

ネイチャーポジティブの実現を目指し、事業活動における自然への依存・影響を把握してリスク・機会に優先順位をつけて目標に向けた活動を実行していきます。また、自然への依存・影響およびリスク・機会の大きさに関わらず、自然への負の影響を最小化することが企業としての責務だと捉え対策を検討します。

バリューチェーンの上流においては、サプライヤー様と自然関連課題についてエンゲージメントを行い、サプライヤー様固有の自然への依存・影響に関連する自社への影響把握および重要度評価・特定に努めます。また、対象製品を広げて、自然への依存・影響が大きいと想定される原材料の特定も進める予定です。バリューチェーンの下流においては、事業活動に影響を与えると想定されるリスクとして「製造者責任規制強化による操業コストの増加」を把握しております。現状の想定では事業活動への影響は極めて小さいものと考えていますが、社外環境変化に伴う事業活動への影響を継続して注視していきます。